御嶽信仰

|

|

木曽御嶽山をご神体とする。

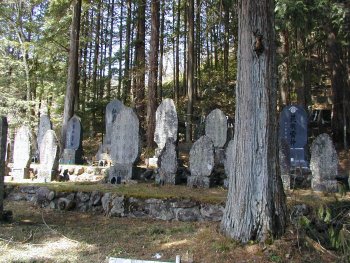

霊神碑の建立は、

御嶽山を死後の魂の安住の場とする信仰であり、

死後の霊魂の憩いの場を御嶽に求めようとする

独自の霊魂観が、そこにはある。

|

|

父母、祖父母、さらにさかのぼって遠い祖先への追慕の念。

|

|

自分もこの御嶽に安住するのだという強い信仰。

|

|

自らの魂のふるさと。

|

|

御嶽には山岳信仰にとどまらない、強い何かが、存在している。

|

|

王滝登山口、黒沢登山口、ともに、両側に林立する2万基を超えるといわれる霊神碑がそれを物語る。

|

|

御座と称する神がかりによる病気治療や卜占の信仰も、御嶽信仰独自の霊魂観によるものである。 |

|

御祭神

|

|

国常立尊(くにとこたちのみこと)

天地開闢の初め、天地と共に成り出で坐し、常久に無限の力を現じ、不断に万物の生を養い、造化育成を司る、天地の大元霊 |

|

大己貴命(おおなむちのみこと)

慈悲円満にして、耕作豊穣を護り、子宝を授け、縁結びを司る福徳の大伸 |

|

少彦名命(すくなひこなのみこと)

智恵・才能を授け、長寿を護り、病難を癒し、禁厭を司る霊妙神 |

|

呼 称

|

|

おのたけ ⇒ 王の御嶽(おうのみたけ) ⇒ 御嶽(おんたけ)

|

というように呼称が移り変わっていった。

|

嶽詣(みたけもうで)、御嶽精進(みたけさうじ)、 国峯(くにみたけ)、に代表されるように、「ミタケ」と称する山は、修験道に関係が深い山が多い。

|

|

御嶽山も「ミタケ」の意味合いを強く持っているが、

「オノタケ」の呼称から、「オンタケ」と称されるようになった。

|

|

御嶽と書いてオンタケと読むのは、この木曽御嶽山のみ

といわれている。 |

|

御嶽奥社

|

|

頂上奥社は、文武天皇の時代大宝2年(702年)信濃国司高根道基が創建。

|

|

光仁天皇の宝亀5年(774年)信濃国司石川朝臣望足が勅命を奉じ登山し、悪疫退散を祈願。

|

|

延長3年(925年)白川少将重頼が登山し神殿を再建した。

|

|

応保元年(1,161年)後白河上皇の勅使が登山参拝された。 |

|

御嶽里宮

|

|

古来、「本社」「若宮」「岩戸権現」とも呼ばれてきた。

|

|

御嶽登拝の前の精進潔斎のための参籠の行場

|

|

山上の「奥宮」に対する「里宮」

|

|

古くは御嶽三十八座の一つで、木曽氏の特別の崇敬により、三十八座の首座・木曽の惣社としてあがめられた。

|

|

一合目里宮は文明16年(1,484年)再建

|

|

文亀3年(1,503年)再興

|

|

寛文4年(1,664年)木曽代官山村良豊、社殿再建 |

|

御嶽四門

木曽谷に入り、初めて御嶽山の神容に接することのできる遥拝所。

全国各地から御嶽山を目指した信者さんたちの玄関口としての役割を果たしていた。 |

|

発心門(東) → 神戸峠

京都から中山道をたどり、初めて御嶽山を仰ぐことができたところ。岩郷村(木曽福島町神戸)にあたり、古くは鳥居が立てられていたと記録されている。付近には鳥居という地籍も残っている。現在は神戸地区のはずれ旧中山道筋に石の華表が残っている。

|

|

菩提門(西) → 長峰峠

飛騨日和田から信州開田村へ通じる街道(飛騨街道・木曽街道)。信州と飛騨の国境にあたるこの峠の頂上に、遥拝所があり御嶽大権現の碑が御嶽山に向かって建てられていたという。今は、数基の石仏・石碑が残るだけだが、霊峰の雄姿はかわらない。

|

|

修行門(南) → 三浦山

王滝村から県境を越え、岐阜県側にそびえる拝殿山を指す。古くは裏木曽と呼ばれたこの一帯は、美濃から木曽へと結ぶ要所でもあった。

|

|

涅槃門(北) → 鳥居峠

江戸から中山道をたどり、初めて御嶽山を仰ぐことができたところ。木祖村薮原宿と楢川村奈良井宿の間に位置するこの峠は、古来木曽街道随一の難所として知られていた。木曽川と信濃川を二分する分水嶺でもあるこの峠は、現在でも中山道当時の石畳を歩くことができる。 |

|